*Texto escrito por Gustavo Severo

No dia 20 de fevereiro de 1933, um jovem escritor de 29 anos, Kobayashi Takiji, foi torturado e executado pelo Estado japonês. Takiji sofreu uma emboscada de um agente secreto infiltrado; capturado, foi conduzido a uma delegacia de Tsukiji, um distrito de Tóquio. Lá, foi espancado e torturado por se negar a revelar o que sabia das atividades do Partido Comunista. Seis horas depois de sua soltura, faleceu em um hospital nas proximidades. Para a pesquisadora Norma Field, as autoridades japonesas não queriam informações, mas, sim, usar o caso do escritor proletário como exemplo.

Kobayashi Takiji foi uma das vozes mais proeminente na denúncia dos problemas sociais do Japão, mas também no chamamento à classe operária para a emancipação humana; com isso, fez parte do que é entendido como literatura proletária — uma escola artística e intelectual do período Taishõ (1912 a 1926). Este movimento literário era caracterizado pelo alto teor sócio-político, por evidenciar as contradições vívidas pelo Japão num período de alta industrialização e modernização. A urbanização japonesa além de trazer uma expansão no campo industrial e financeiro, provocou um grande aumento na desigualdade social. Nesse sentido, era um movimento engajado em retratar a miséria das situações de exploração e opressão vívida por trabalhadores na linha de produção, de um lado; e, de outro, marcada por um projeto transformador ao buscar um despertar político das massas.

Além do assassinato de Takiji ser lido como a morte e desaparecimento da própria literatura proletária, igualmente ilustra a solidificação do projeto fascista e expansionista de colonização do Japão Imperial. Os escritos de Takiji — e de outros do movimento — evidenciavam a exploração dos operários, as péssimas condições de trabalho e a degradação da condição humana nos postos de trabalho do Japão, porém, simultaneamente, denunciavam ‘‘a propagação do capitalismo japonês para suas colônias; o tratamento injusto conferido aos trabalhadores chineses e coreanos; a questão da independência da Coreia; o diferente impacto que o colonialismo exercia sobre a classe proletária, se comparado com a burguesa; a posição desfavorável dos agricultores recrutados para o exército; e os efeitos do imperialismo japonês na Ásia’’. Com isso, a escola proletária punha em cheque o nacionalismo imperial e contestava as estruturas do capital que mantinham trabalhadores nacionais e estrangeiros sob o jugo da exploração.

Por isso, dispositivos jurídicos como a Lei de Preservação da Ordem Pública (chian keisatsu hō 治安警察 法) — que proibia a organização de greves e reuniões sindicais — e a Lei da Polícia e Ordem Pública (kokutai wo henkaku 國體ヲ変革) — que criminalizava qualquer tentativa de alteração do sistema político ou abolição da propriedade privada —, além da censura e prisão preventiva, foram largamente utilizados pelo governo como forma de neutralizar mobilizações populares e a organização dos trabalhadores. A repressão política e policial, então, foi uma das principais razões pelas quais a literatura proletária, como também a formação de uma frente popular organizada, extinguiu-se. Daí a morte de Kobayashi Takiji é um incidente crucial para compreender o desenvolvimento da literatura proletária e o recrudescimento do fascismo japonês.

Neste artigo, irei me debruçar sobre a adaptação em quadrinhos do romance proletário mais importante do movimento, Kanikõsen: O navio caranguejeiro, de Kobayashi Takiji. O mangá, com o subtítulo Navio dos Homens, ilustrado e roteirizado por Gõ Fujio, condensa as principais ações e temas do livro. Nisso, tentarei elaborar como, primeiro, esse intuito de síntese diluí a tensão e a carga dramática da história; segundo, observar como o mangá opera mais como uma divulgação do trabalho do autor original, e menos como uma obra por si.

Kanikõsen: O Navio dos Homens retrata a condição degradante e brutal de trabalhadores no navio-fábrica Hakuko Maru em águas soviéticas; em alto-mar, os pescadores coletam, processam e embalam caranguejeiros. Esta embarcação é a única alternativa para desempregados, pequenos comerciantes falidos, camponeses sem-terra, jovens pobres e outros rejeitados da sociedade. Em uma espécie de limbo jurídico, o Hakuko Maru não estava no escopo das leis de navegação, pois não era considerado um barco e sim uma fábrica, e também não era legível a uma jurisdição de fábrica, porque era uma embarcação, também. Com isso, este espaço constitui-se um circuito livre para todo e qualquer tipo de barbaridade e arbitrariedade por parte de empresas. Por isso, à mercê das condições precárias e insalubres, diversos operários morreriam de maus-tratos ou desnutrição. Para sobreviver, os trabalhadores então percebem que terão que lutar e resistir.

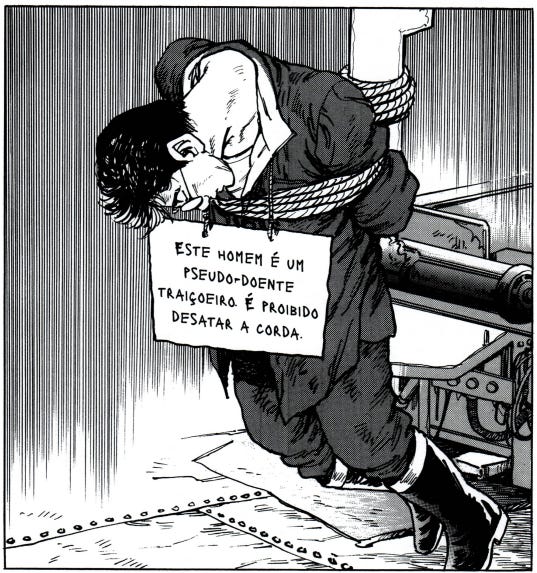

Em linhas gerais, o mangá narra a história de um levante revolucionário de trabalhadores em condições insalubres; dessa maneira, há a construção de uma consciência política através da exploração e agressão sofrida por eles no Hakuko Maru. Com isso, parte da narrativa é delineada a partir de detalhes intensivos de violências cometidas pelo superintendente Asakawa — chefe imediato dos trabalhadores e personificação dos interesses empresariais —, como, por exemplo, apanham caso não sejam produtivos; são marcados a ferro e fogo; são enforcados quando fiquem doente; e entre outros. Além do abuso físico, o superintendente instila uma hipercompetitividade entre os trabalhadores — quem trabalha mais, não ganha nada; porém, quem produz menos, é punido —, e, principalmente, insufla entre os operários um sentimentos de nacionalismo: eles estão fazendo aquilo pelo bem do país.

A partir disso, é possível apreender Kanikõsen como uma representação da dinâmica capitalista/colonialista e o funcionamento disto em uma cadeia maior de produção; uma estrutura que compreende não apenas empresas, como também o Estado — tudo isso, claro, tendo em vista a maneira como o Japão, àquele período, reproduzia a exploração predatória nas suas colônias, China e Coreia.

Até aqui, o trabalho exercido por Gõ Fujio é interessante; há um primor estético em expor o tratamento dado aos trabalhadores concisamente; é direto, sucinto; funciona. Por outro lado, no entanto, as ações soam comprimidas, haja vista que os acontecimentos não são desenvolvidos o suficiente para parecerem parte de uma cadeia lógica e gradual. À título de exemplo, Asakawa utiliza-se da retórica nacionalista a fim de alienar e manipular os trabalhadores; isso funciona com uns, com outros, não. Toda essa estratégia não passa de duas ou três páginas: não sabemos o desenrolar deste estratagema: esses pescadores ficaram do lado do Asakawa no momento do levante? Não? Mudaram de ideia? Não se sabe.

Outro procedimento de Fujio funciona como uma faca de dois gumes: a falta de protagonista. De acordo com as minhas pesquisas, o real protagonismo do livro também é a massa trabalhadora, o que igualmente levantou uma série de questões e críticas à época do lançamento do romance.

No caso do gibi, especificamente, é uma escolha pertinente quando comparada a uma espécie de hipertrofia do indivíduo, no qual há um foco quase exclusivo a apenas um sujeito em centenas de histórias e narrativas, em detrimento da possibilidade de potência de um grupo. Dessa forma, casado a própria temática, existe a construção de um coletivo de trabalhadores que sofrem em uníssono, como também se rebelam em conjunto — inclusive uma das razões da falha da primeira revolta é porque a ação não foi encabeçada por todos. Ao longo da narrativa, então, é frisado como diante do setor empresarial e do Estado, apenas a mobilização coletiva tem força suficiente para resistir e lutar.

Sob outro prisma, contudo, esta falta de protagonismo esmaece a carga dramática, uma vez que não ocorre uma investigação da subjetividade dos sujeitos motores dessa história. Esta falta de drama pode ser observada na escolha da aparência dos personagens: os heróis/vítimas têm olhos e traços arredondados; enquanto os vilões, linhas mais angulares. A distinção moral dada através da aparência não é um técnica recente, tampouco problemática por si só. Além de fácil identificação, serve à matéria do enredo; no entanto, mesmo em situações de sofrimento ou raiva, os trabalhadores permanecem com as mesmas feições, puras e inocentes; arredondadas. Nesse sentido, com o drama humano esvanecido, as ocasiões de exploração ficam apenas na descrição, por não aprofundar os efeitos psicológicos e emocionais da opressão vívida por cada um deles. Além disso, a questão de apenas o superintendente ser nomeado incorre numa problemática acerca do protagonista sem forma; isso por si só não seria uma questão relevante, porém auxilia a compor um panorama geral do modo como o mangaká desenvolve o protagonismo do coletivo.

Portanto, pessoalmente, é mais interessante e divertido pesquisar sobre Kanikõsen: O Navio dos Homens do que lê-lo; serve mais melhor como uma divulgação do trabalho original — o que funcionou, pois terminei com bastante vontade de ler o livro. Outra questão bacana que pode ser trazida por causa do mangá, é sobre estética. A meu ver, toda a linguagem utilizada pelo Gõ Fujio é simples e objetiva; não há uma composição intricada, com ângulos diferentes, páginas duplas engajantes. Então precisa haver um domínio para conceber um projeto dessa forma; uma boa técnica. Porém não sai muito disso.

Referências bibliográficas:

O navio-fábrica caranguejeiro, de Kobayashi Takiji: tradução e considerações, de André Felipe de Sousa Almeida

Literatura Proletária no Japão Taishō: Entre o Engajamento e a Censura (1912-1926), de Luiz Fernando dos Santos Velloso Blois

Sobre caranguejos, pobres e subjetividades, ou como a subjetividade é representada no pobre em Homens e Caranguejos [1967] de Josué de Castro e Kanikôsen [1929] de Kobayashi Takiji, de Felipe Chaves Gonçalves Pinto

O movimento literário do proletariado no Japão: uma análise de dois contos de Yoshiki Hayama., de Waldemiro Francisco Sorte Junior

Nenhum comentário:

Postar um comentário