Texto escrito por Gustavo Severo

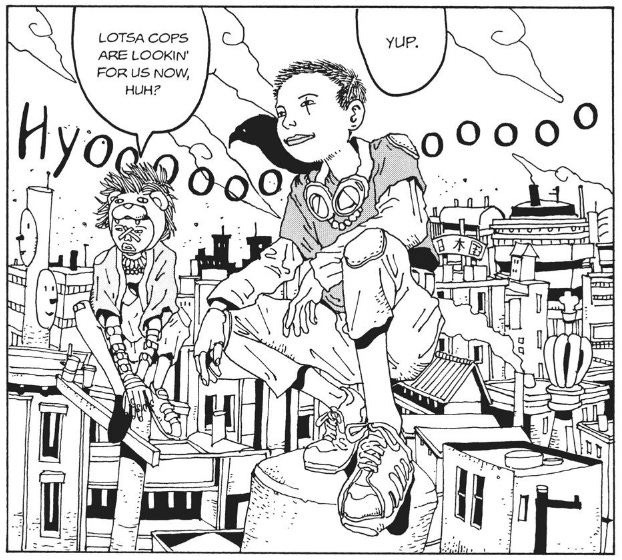

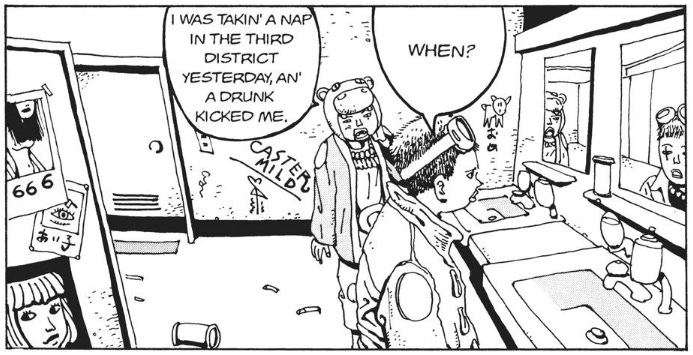

Dois irmãos arruaceiros. Uma cidade caótica. Diversas colagens de estilos. Uma alma. Tekkon Kinkreet é a jornada transloucada de Kuro e Shiro, duas crianças punk, em meio a um espaço urbano em extrema ebulição e mudança; estando à margem da sociedade, a dupla tenta cumprir a missão de proteger Takara-cho (Cidade do Tesouro) — que os renega e acolhe na mesma medida —, lidando com yazukas, gangues e a iminente gentrificação. Durante essa empreitada, eles brigam com assassinos profissionais; perseguem outros menores infratores através da cidade; se metem em confusão com a polícia; roubam mochilas de pivetes; visitam uma escola em plena madrugada; batem papo e cuidam da higiene junto a um idoso em situação de rua; e várias outras tramoias. Tudo isso enquanto tentam sobreviver e, entre os brevíssimos intervalos dessa frenética e dinâmica vida, serem um pouquinho crianças.

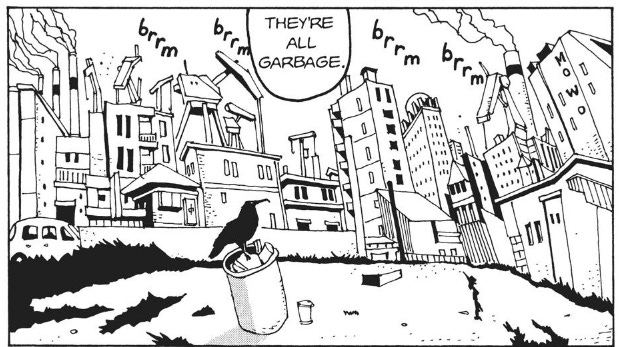

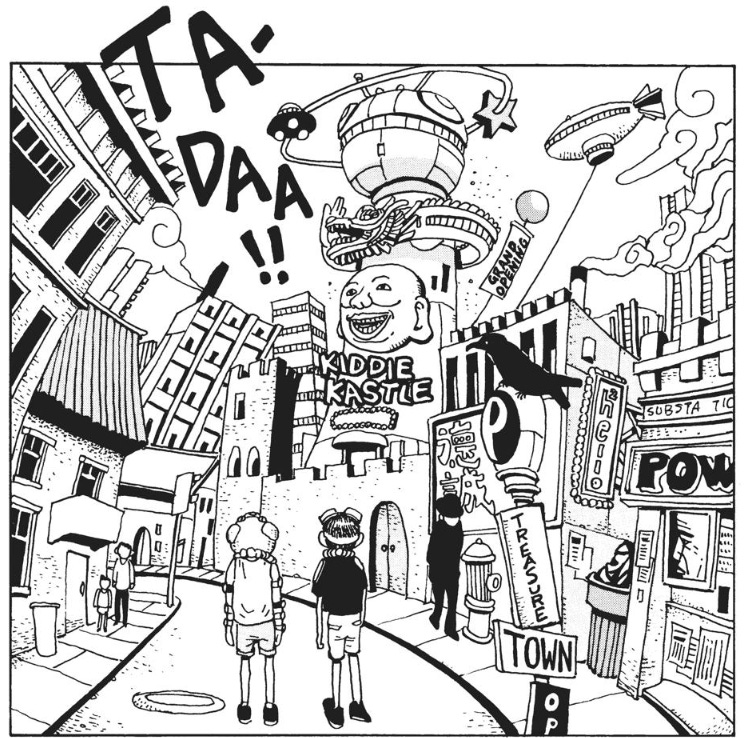

Nessa cidade de ferro e concreto (significado em japonês de ‘‘tekkon kinkreet”), há uma coletânea de estilos e traços distintos: há monumentos de um Japão Clássico; pichos com vibe hip-hop em cada viela; outdoors com um vastidão de propaganda de marcas famosas. Isto é, uma miríade de detalhes que compõe um espaço vivo, fluído e mutante. Esta profusão de características é arremessada na cara do leitor a todo momento. Com isso, cada quadro é composto com atenção, de modo a evidenciar as peculiaridades da vida desse espaço urbano, o que evoca uma sensação de desnorteamento e até desatenção em meio a esse caldeirão de referências. E nesse organismo vivo que é este espaço, novos atores surgem para inaugurar uma mudança no centro da metrópole: um parque de diversões.

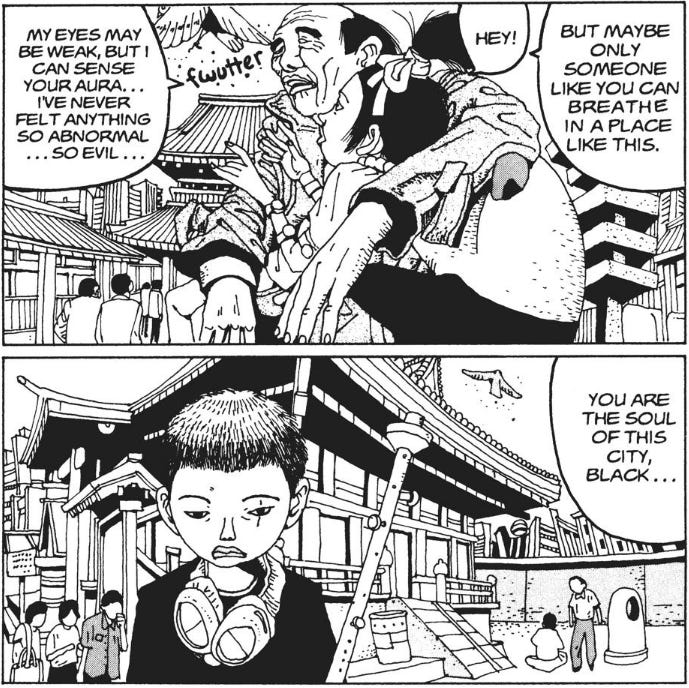

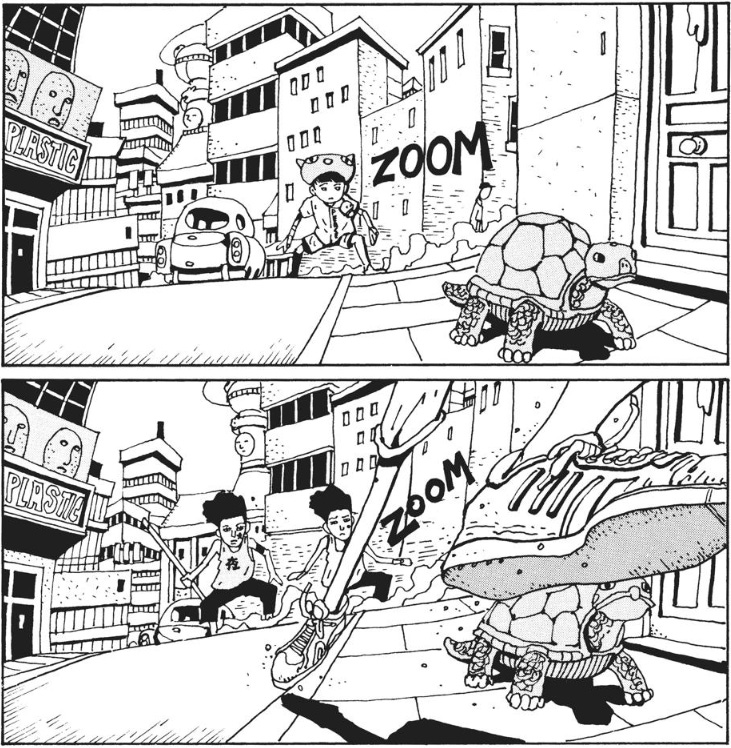

Os indomáveis Kuro (Preto) e Shiro (Branco), por sua vez, são a alma da cidade e igualmente representam sua natureza anárquica, mas também a própria disputa pela hegemonia e domínio de Takara-cho. Antecipado pelos nomes, é possível perceber algumas características dos irmãos: Kuro é frio, racional, violento e em constante luta contra o fluxo do tempo; o mais novo, entretanto, possui imaginação fértil, é tagarela, emotivo e coleciona um sem número de relógios, obcecado pela temporalidade. Um tem os parafusos que faltam noutro. No que tange à aparência: ambos possuem um estilo mais urbano e despojado: utilizando-se de camisas, regatas, luvas, colares, shorts etc; contudo, cabe ressaltar uma variedade maior nas roupas que o Shiro veste: ele sempre está com chapéus diferentes; com cortes de cabelos variados. Enquanto o Kuro, por exemplo, há um padrão maior, o que pode ser observado no seu icônico óculos de proteção.

Neste artigo, então, irei traçar uma paralelo entre o gibi Tekkon Kinkreet e a estética MTV, ao passo tento abordar um dos temas centrais da história, a gentrificação.

Obs.: a leitura dos quadros está da esquerda para a direita.

Video Killed The Radio Star, de The Buggles, foi o primeiro videoclipe apresentado no momento em que o canal MTV estreava na televisão, em 1981. A mensagem era clara: a imagem irá se opor ao som. A partir disso, o canal ascendeu-se como o principal veículo de divulgação e promoção das videomúsicas, inaugurando, com isso, uma nova era na indústria fonográfica e, por consequência, no audiovisual. Embora não seja invenção da MTV, foi lá que o videoclipe se estabeleceu enquanto gênero e, principalmente, como um dos fenômenos culturais mais importantes do fim do século XX. Dessa forma, a estética do videoclipe virou sinônimo de estética MTV.

A priori, este formato audiovisual nasceu como um instrumento publicitário; nesse sentido, o clipe visava criar novas formas de consumo e comercialização, uma vez que buscava promover mercadorias. Daí os videoclipes são uma plataforma de divulgação de produtos, estilos de vida, marcas, identidade e até da própria persona do artista. Com essa natureza comercial, a videomúsica assumia uma estética mutante e dinâmica por se inserir num cenário de constante demanda de criatividade e transformação. Por sua vez, os elementos de um clipe eram pensados dentro de uma lógica de fugacidade, efemeridade e de extrema contradição, à vista disso essas características apontam para um rompimento das narrativas tradicionais presentes no audiovisual. Ao mesmo tempo, por se tratar de uma canal multinacional, a MTV assumia uma natureza ‘‘glocal’’ — expande sua influência para o mundo enquanto se atenta às tendências locais.

Em sua tese de doutorado, Michele Kapp sintetiza cinco características-chave da estética MTV: ‘‘1. A fusão entre a alta cultura e a cultura popular; 2. O abandono da estrutura narrativa, o que implica num texto instável e, talvez, um “eu instável”; 3. O empréstimo de outros textos — intertextualidade e pastiche; 4. A intertextualidade e o pastiche que são empregados para borrar as distinções históricas/cronológicas; 5. A MTV é considerada como um abandono esquizofrênico da razão, com um discurso que cria um universo niilista amoral’’.

Um último elemento do videoclipe que não é citado ao longo da texto de Michele — porém pode-se aferir sua existência em outras características, contudo cabe evidenciá-lo aqui —, mas que é citada por Arlindo Machado em seu livro ‘‘A Televisão Levada a Sério’’, é o primitivismo deliberado. Este conceito é atrelado a uma ruptura do ‘‘bem fazer’’, herdado das mídias tradicionais; no lugar de um aparente rigor profissional ou preciosismo técnico, agora cria-se um projeto atrelado ao sujo, ao mal iluminado, mal ajustado, mal focado. Nesse sentido, há uma quebra no que se entende como regras e um estrutura coerente, evidenciando-se o ruído, o ‘‘amadorismo’’, o artesanal.

Dada a devida conceitualização, bora lá.

Takara-cho é uma selva: a dupla de protagonista é chamada de ‘‘gatos’’; um antigo yazuka que volta à cidade, é o temível Rato; o responsável por encabeçar as modificações na cidade é o Cobra; e os polícias são quase sempre ligados a cachorros. Todos estes personagens, por sua vez, travam uma intensa batalha pela controle desse espaço urbano e selvagem. As referências a uma possível ‘‘vida na floresta’’, cabe ressaltar, não terminam nos nomes, personagens importantes citam diretamente a ‘‘lei da selva’’. Parte dessa selvageria é retratada a partir da reunião de uma série de elementos contraditórios e supostamente excludentes. De um lado, temos fábricas, edifícios diversos como bordeis e lojas, bem como banheiros públicos e escolas; do outro, há templos e estátuas antigas. Além disso, em cada um desses lugares há milhares de minucias e peculiaridades — em uma simples cena de uma ida ao banheiro, veem-se tijolos, desenhos obscenos, números marcados na porta, como também o papel higiênico e seu suporte; o que, inclusive, indica a sujeira desse mundo e a imundice que alguns querem limpar e exterminar. Com isso, cria-se uma profusão de imagens, na qual cada quadro contém mil e uma informações; nada se detém, tudo está à mostra.

Constrói-se a partir disso uma sensação de multiplicidade pungente, haja vista que em um mesmo quadro pode conter pichos, mas também monumentos que remetem ao taoísmo e, logo em seguida, pode-se observar um grandíssimo outdoor de uma marca; uma renovação constante e heterogênea que pode conter as mais variadas tendências e origens. Ademais, com a utilização dessa mescla de estilos e lugares há um colapso no espaço, à medida que o ambiente do quadrinho alça uma generalidade; a história pode se passar em qualquer cidade, qualquer lugar. Não há, então, uma definição clara de uma geografia.

Aliado a isso, o gibi também funciona através de uma recusa ao tempo linear — não apenas a nível da composição do mangá, como também na temática, como veremos mais adiante no texto. Como dito anteriormente, diferentes objetos de temporalidades distintas orbitam e ocupam o mesmo espaço, a cidade; isso, por sua vez, aponta para uma linha de tempo diluída: objeto e pessoas de tempos recentes e longilíneos não apenas habitam o mesmo tempo e lugar, como o disputam. Para além disso, a ausência de estações e até de marcações de dias, horas ou semanas auxiliam na sensação de que o tempo foi, ao menos, dilatado.

Essa dilatação de tempo e espaço pode ser observada a partir de uma crítica que ouvi no podcast ‘‘Kitsune da Semana — Tekkon Kinkreet’’: nada na cidade realmente parece modificar. Kitsune explicita a estranheza de não perceber as mudanças provocadas na cidade ao longo de sua leitura; afinal, o conflito central da trama é de que Cobra está promovendo alterações neste ambiente, contudo, no desenho não é perceptível: antes tinha muita coisa na página; depois também. Ou seja, com exceção do parque de diversões — e da fala dos personagens —, nada na nossa frente parece alterado. Isso, para mim, é parte do que o mangá deseja discutir: tudo muda, mas nada muda.

A luta pela alma da cidade se dá através da inauguração de um parque de diversões — usado para lavagem de dinheiro, vale dizer —; alguns personagens como Shiro apreciam o novo lugar; Kuro, pelo contrário, é hesitante diante da inauguração. Essa diferença de atitude se vale de um fator quase basilar de ambos: a sua relação com o fluxo do tempo. Shiro carrega diversos relógios e está sempre à procura de mais; Kuro é resistente a mudanças no status quo. Com esse conceito em vista, podemos estabelecer que, nesse curso, há vida e morte; outra ideia em que os irmãos divergem. Em determinado momento, por exemplo, Shiro tenta fazer com que uma macieira cresça do concreto; no fundo, Kuro não acredita, afinal, o que há num mundo amoral, cínico e cruel?

Isto posto, tanto a narrativa quanto o tema põem em cheque a noção de tempo: sempre há um personagem falando de como era bom antigamente, que as coisas mudaram e como a cidade não é mais a mesma. Um dos personagens mais vocais em relação a isso é o Suzuki, o Rato; ele é um velho e experiente yazuka, cujo arco se desenrola junto a seu aprendiz, um cara novo na cidade chamado Kimura; personagem este que parece herdar a forma de agir do mentor. Nesse sentido, cria-se uma noção de que o presente está impregnado de passado e vice-versa, de modo que há um processo de enfraquecimento da historicidade, o que leva a uma temporalidade em declínio, em caos. E essa obliteração do tempo gera justamente a sensação de que nada muda, nada se move, e, simultaneamente, a de que há um temporal de novidades e alterações se configurando. É estático e instável.

Outro articulação da dilatação e, por consequente a obstrução do tempo, é a sua velocidade. As páginas do quadrinho são dinâmicas, velozes e fluídas. Alguma ação sempre está acontecendo; personagens sempre estão saltando de um prédio para outro; correndo entre becos e vielas; ou entrando em brigas. O ritmo, por assim dizer, é tônica da construção do mangá; isso reflete na composição formal dos quadros. Primeiro, a título de exemplo, o uso de uma espécie de ‘‘lente grande-angular’’, onde há uma distorção da imagem; outro procedimento para dar vazão a esse dinamismo é a montagem contínua. Ao decorrer dos capítulos, dezenas de páginas contém diversos personagens em lugares diferentes, com ações distintas. Nessas cenas, Taiyo opta pela utilização de um número maior de quadros, além de desenhá-los mais retangulares, para acentuar o ritmo da ação. Em outros momentos de corrida intensa, há a escolha de uma quadrinização gradual, mimetizando uma câmera lenta.

Em mais uma de suas atitudes impulsivas e erráticas Shiro deseja ir… a escola; contudo um agente escolar impede sua entrada, justificando que ele está assustando as crianças.

Aqui, evidencia-se a marginalidade dos nossos protagonistas: eles são crianças órfãs cuja moradia é um carro quebrado; os seus momentos de cuidado pessoal se dão em lugares públicos. Em termos práticos e simbólicos, as ruas são seu lar; ao mesmo tempo, contudo, eles não têm acesso livre a outros locais da cidade ou ao direito de entrar/ingressar numa instituição de ensino. A presença deles assusta, incomoda. Essa recusa da existência dos indesejados é parte do que significa a inauguração do parque; não é apenas uma nova atração ou um meio alternativo de lavagem de dinheiro — é limpeza; é higienismo.

Esse projeto de uma suposta modernização do ambiente é atravessado por um ímpeto de esconder a sujeira e o que é considerado desagradável. É uma prática, como o mangá procura destacar, pautada em apagar, excluir e exterminar: os irmãos são perseguidos, atacados, violentados a todo instante porque eles representam o que há demais vil, imundo e errado na sociedade: a vulnerabilidade social. Uma atitude em que, simplesmente, entidades e indivíduos aplicam medidas para erradicar o sujeito em situação de pobreza, e não a estrutura que produz, reforça e torna possível pessoas não terem o mínimo para sua sobrevivência.

Esta urbanização da cidade de ferro e aço pode ser entendido como gentrificação. Longe de ser um conceito fechado, cabe dizer, este fenômeno é relacionado a uma série de melhorias físicas, materiais ou imateriais que ocorrem em um determinado espaço. Com esses avanços nas estruturas físicas e na existência de novos equipamentos disponíveis aos moradores, ocorre um deslocamento: indivíduos de maior poder aquisitivo se mudam para o ambiente alterado, enquanto os antigos moradores de baixa renda, que ali residiam, são direta ou indiretamente deslocadas. Daí cria-se uma segregação de espaços, em que a classe mais baixa é direcionada a lugares periféricos — ou mesmo centrais — nos quais não há investimento, estrutura ou condições para uma vida digna. O ambiente, por sua vez, se reestrutura a partir de motivações econômicas e políticas.

Por fim, Taiyo Matsumoto, a partir da estética MTV — cujo mote se dá pela atenção ao errático, deslocado e ‘‘errado’’ — compõe um mangá para falar sobre os sujos, os esquecidos e vulneráveis, à medida que aponta para angústia que é viver num lugar atravessado não apenas pelas constantes mudanças e incoerências, mas também pelas estruturas de poder que procuram remodelar, alterar e moldar o local sem levar em conta a vida e a existência das pessoas que ali vivem. Por isso, é tão interessante acompanhar a empreitada dessas duas crianças que só querem vivenciar a própria cidade e brincar à vontade.

Referências

A era MTV: análise da estética de videoclipe, de Michele Kapp Trevisan;

A televisão levada a sério, de Arlindo Machado;

Aqueles que o mundo quer esconder - Tekkon Kinkreet | Kitsune da Semana 07, de Leonardo Camargo;

Gentrification and neighbourhood dynamics in Japan: the case of Kyoto, de Yoshihiro Fujitsuka; e

O Estudo da Gentrificação, de Maria Alba Sargatal Bataller e Maurilio Lima Botelho; e

Quando um filme parece um TikTok, de Thiago Ora.

Nenhum comentário:

Postar um comentário